На протяжении веков “большие деньги” всегда накапливались без физических усилий. Банкирам требовалась лишь бумага да гусиное перо - сидели они на лавках или в питейных заведениях. Людям трудящимся такая “деятельность” казалась мистической, даже дьявольской. Тем не менее и деньги, и банкиры были на виду.

На протяжении веков “большие деньги” всегда накапливались без физических усилий. Банкирам требовалась лишь бумага да гусиное перо - сидели они на лавках или в питейных заведениях. Людям трудящимся такая “деятельность” казалась мистической, даже дьявольской. Тем не менее и деньги, и банкиры были на виду.

Сегодня банки заменены “пользовательским интерфейсами” в скачанных на гаджет приложениях, а деньги - превратились в сигналы смартфонов, обрабатываемые в “цодах”. Наиболее “инновационные” системы уже убрали и кнопку “купить”, поэтому плата, к примеру, за поездку в такси снимается автоматически.

Финансовые потоки не требуют никакой человеческой деятельности, хотя наши тела стремятся к ним привязать - через ту же биометрию.

Но к чему приведет полный расцвет чат-ботов и интерфейсов, имитирующих живых существ? Только ли к гибридам холодильников, покупающих молоко у пролетающих дронов?

Нам кажется, что конец наличных денег неизбежен - ведь “потребители переходят на электронные платежи, потому что стремятся к удобству”. Предполагается, что мы недовольны тем, что приходится пересчитывать купюры в кошельке.

Но это точно наше ощущение?

Уже пару десятилетий физические деньги всячески демонизируются.

“Уход от уплаты налогов, серые доходы” и много чего еще ставится им в вину. Visa даже проводила в Индии кампанию “Доброта не использует наличные”.

А фальшивая “пандемия” добавила к этому еще и опасения гигиенической “безопасности”.

По этим “уважительным причинам” купюры и монеты пытаются полностью заменить так называемыми цифровыми или “облачными”.

Для все более “комфортного” использования последних и появились полчища приложений, дающих имитацию разнообразия.

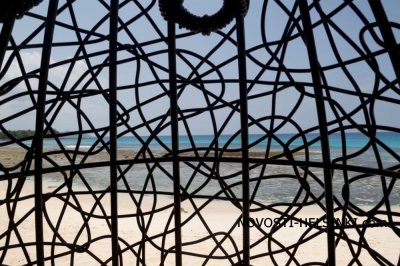

При этом саму систему невозможно охватить взглядом - она необозримо велика.

Но ежеминутное общение с гаджетами порождает ощущение все глубже оплетшей нас паутины.

Зависнув в экранах многие почувствовали не только таящуюся за ними пустоту, но и скрытую силу. И банки (точнее, финтех) старательно это наше чувство поддерживают.

К примеру, все они находятся в зданиях, напоминающих цоды.

Огромные нечеловеческие небоскребы, где нет земных запахов и звуков, призваны демонстрировать неприступную власть. Ведь финансисты считают себя сердцем, а деньги - кровью экономики.

Это не так. Кровью любой экономики всегда являются люди, выполняющие ту или работу.

- “У большинства экономистов дурная привычка провозглашать, что выбор делают свободный рынок и свободные активные люди. Но в реальности - хотим мы этого или нет - мы находимся в коллективном силовом поле той или иной культуры. К примеру, у чиновника любого ранга есть выбор - купить костюм дешевый или дорогой. Но обязанность надевать его - это силовое поле, - пишет Бретт Скотт в книге “Облачные деньги”. - Мы привязаны к структуре, которая требует все больше производить и все больше потреблять. Ведь современная экономика должна постоянно расширяться, чтобы не рухнуть. Поэтому мы не выбираем - нас тянут в определенном направлении. А это пассивный процесс - подобно падению под силой гравитации.

Пусть мейнстрим и сообщает о нем как об “активном выборе потребителей”.

Так что не стоит верить в неизбежность цифровизации и славословиям о всевозможных модных штучках. На наших глазах происходит процесс полной автоматизации, который прежде всего требует замены физических денег, хранящихся в наших кошельках, на электронные, контролируемые цодами”.

По мнению автора, высказывания экспертов типа “цифровая трансформация сталкивается с препятствиями” - переводится “мы никак не можем перевести туда всех”.

Загнанные в приложения к гаджетам (приспособлениям) люди ощущают себя ненужными.

Имитировать “диалог” с ними призван чат-бот.

То есть, интерфейс, где генерация человеческого языка ведется от первого лица (siri, kartina, alexa). Этот интерфейс (то есть, устройство связи, стык) запрограммирован быть с вами на короткой ноге, обращаясь по имени.

Впрочем, разговор со стыковочным узлом - это еще не все. Финтех провозглашает, что следующий этап - биометрия. То есть, вшивка человеческих тел в технические инструменты.

Проповедь техноутопистов о технологической сингулярности звучит так: “наступит поворотный момент, когда за счет бесконечных инноваций запустится процесс “автоматизации автоматизаций”. Тогда “умные машины” начнут делать еще более “умные” машины и породят “суперинтеллект”. И если мы с ним сольемся, то сможем стать богами окружающей среды.

Зачем?

Техноутописты утверждают, что Земле угрожают астероиды и мы должны срочно становиться межзвездной расой.

Эта идея в точности отражает библейскую - о спасении вознесением на небеса.

Только Бог заменен на “инновационную” технику.

Нормальных людей такое “пророчество пугает”.

Но многим кажется привлекательным - ведь удобно же. По крайней мере, венчурные капиталисты вкладывают цифровые миллиарды в стартапы, призванные решать проблемы типа “мне пришлось ждать такси 15 минут” и “делать покупки в магазине так некомфортно”.

Символично, что сам институт сингулярности находится в Кремниевой долине, где гугл арендует здание у НАСА.

… Больше двухсот тысяч лет люди выживали, растили детей, формировали сообщества, производили товары и услуги без всяких денег. Лишь последние пять тысяч лет они постепенно завладели всей нашей цивилизацией.

Мы настолько давно забыли, как выглядел мир без денежного обмена, что не можем себе его представить.

Наша зависимость от них чрезвычайно глубока. Мы вырастаем с односторонним взглядом, считая деньги товаром, курсирующим по миру.

Но как понять их истинную природу?

Бретт Скотт предлагает объяснение в виде притчи:

“Представьте себе, - пишет он, - что в тени огромной горы живут фермеры. Своим трудом они обеспечивают себе пропитание и не покидают пределы долин. Но однажды к ним спускается огромный великан из горной крепости и накладывает на фермеров страшное заклятие. Отныне каждый, кто не хочет превратиться в камень, должен ежегодно делать глоток “живительной” воды из ручья, текущего внутри крепости. Жизнь фермеров вроде бы не изменилась. Но мысль о заклятии породила постоянную тревожность. В такой ситуации они стали воспринимать воду из ручья как противоядие.

А великан тем временем изобретает хитрый план. Он решает выпускать билеты, которые дают доступ к источнику не раз в год, а любое количество раз. Эти билеты он обменивает на зерно, овец, вино и услуги.

Через какое-то время фермеры обнаруживают, что в промежутках между “противоядиями” эти билеты можно использовать и между собой - для облегчения обмена товарами. Еще через несколько поколений о великане почти забывают. А его билеты приобретают двойной смысл - и как противоядия, и как средство доступа к разным вещам, которые есть у других людей”.

Эти размышления автора “Облачных денег” полностью противоречат экономической “науке”, утверждающей, что рынки существуют от природы, где деньги возникли спонтанно как замена бартеру, а не навязаны кем-то сверху.

Да, но в таком случае как объяснить, что в доколонизированных обществах не было денег? Они появились, когда колониальные чиновники заявили: “каждый местный житель обязан раз в год отдавать некие жетоны в качестве налога на хижину”.

Где же взять эти жетоны, выпускаемые колонизировавшим государством?

У плантаторов. Если предложить им себя в качестве рабочей силы, то получишь жетоны, необходимые для выполнения налоговых обязательств. Это дает системе стартовый толчок и она начинает жить собственной жизнью.

А люди перестают вспоминать о том, что финансы - это часть ядра любого режима.

- “Вера в то, что государству нужны ваши деньги - это неправильное восприятие, психологический сбой. Но для многих из нас это так же странно, как то, что не Солнце восходит, а Земля вращается вокруг него - пишет Бретт Скотт. - Это сродни вере белки в то, что дубу нужны его желуди. Государство хочет, чтобы вы взяли его деньги (как великан с горы). В целом оно не заинтересовано, чтобы забрать их обратно. Хотя иногда делает это - через налоги, штрафы, комиссии и тому подобное.”

Сила денег - от шкурок, золотых монет до бумажек - не в них самих, а в правовой системе. Но мало, кто захочет об этом задумываться.

И все становится еще сложнее, если мы теряем возможность непосредственно держать деньги в руках.

Взять, к примеру, золото. Возникшее в древности при взрывах звезд, оно служило материалом для ювелирных украшений. В роли подобия денег его рассматривали не везде и не всегда, да и то как некий платонический идеал.

Так было и во времена “золотого стандарта”, когда центробанки ритуально обменивались этим металлом. Золото придавало особое значение их авторитету, легитимизируя придуманную людьми власть геологическим ограничителем.

Когда перешли на бумагу, то банковский счет представлял собой запись в гроссбухе, а деньги складывались в хранилище (сейфы).

Сегодня мы по-прежнему говорим “ я положил деньги в банк”, “у меня на счету лежит столько-то”.

При этом предполагается, что существует только одна форма денег - та, что выпускается государством.

Но когда какая-нибудь корпорация заказывает подрядчику укладку цемента на сотни километров трубопровода, она не платит за это ни золотом, ни бумажными купюрами.

Цепочка импульсов, возникших в финансовых сферах башень вихрем проносится по сети банковских счетов (учетных записей в компьютерах).

И лишь на уровне непосредственно трубоукладчиков замедляется или вовсе исчезает. Там предпочитают наличные.

Это и вызывает у финтеха зуд. Ведь все точки “нижнего доступа” должны быть заменены стандартными приложениями в смартфонах, с которыми люди никогда не расстаются.

Таким нам рисуют “прогрессивное” будущее денег.

Но разве это не сбой “свободного рынка” и базового капиталистического ритуала - деньги-товар?

Сотни лет люди легко передавали друг другу деньги. Почему вдруг сейчас посещение банкомата и ношение денег в кошельке стало “неудобным”? Зачем нам механические посредники в виде цодов, paypal и прочих?

Объяснений много. Во-первых, крах 2008-го испортил репутацию банков.

Считается, что именно тогда мировая финансовая система рухнула.

И цифровые технологии стали выдаваться за рыцаря на белом коне, который спасет мир от злых финансистов.

Во-вторых, каждый “посредник” получает свою долю от любой транзакции.

В-третьих - надзор. Слежка за вашими оплатами - это слежка за повседневной жизнью. Ведь каждый электронный платеж записывается в базе данных, оставляя ясный след.

А такая информация интересует и налоговые органы, и правоохранительные, и те же платформы, которые будут пытаться продать все больше стирального порошка, за который мы однажды через них заплатили.

Но главное, конечно - “регламентация”, скорее, управление.

Никто не способен нажатием кнопки уничтожить банкноту, которую человек держит в руках.

А вот любую электронную транзакцию, которая “не нравится” можно блокировать, а средства - изымать. То есть, менять запись в компьютере.

Так в конце 2021 года участвующим в “Конвое Свободы” канадским дальнобойщикам поддерживающие их протест против вакцинации люди собрали 9 миллионов долларов через платформу GoFundMe. Но по требованию канадского правительства эти средства были заблокированы.

Бретт Скотт считает, что вопрос “наличными или картой” на самом деле то же самое “поедете ли вы на машине или на ее ключах”. А “оплата по qr коду” - поедете ли вы на своих водительских правах”.

Ведь наличный платеж происходит здесь и сейчас деньгами, выпущенными государством.

А так называемый “электронный” - в виде сигнала, принимаемого в отдаленном месте - “центре обработки данных”.

Образ “облака”, полезный для финтех корпораций, опасен для людей. Мы представляем себе нечто парящее, нематериальное. На самом деле “облачное хранилище” - скрытый комплекс зданий (центр обработки данных), находящийся под вооруженной охраной и заборами с током. К примеру, цод Visa находится “где-то” на Восточном побережье США. Он имеет такое стратегическое значение, что может работать на генераторах девять дней после любой аварии. На ведущих к нему дорогах установлены заградительные гидравлические столбы, способные остановить любое мчащееся транспортное средство. Немногочисленные посетители подвергаются не только тщательному досмотру, но и биометрическому сканированию.

Что касается “инновационных” googlepay, applepay и тому подобных, то это всего лишь еще один слой над системой. Где гаджет играет роль банковской карты.

- “Задача каждого электронного платежа - создавать иллюзию, что деньги перепрыгнули с одного счета на другой, - объясняет автор. - Однако я не могу подойти к цоду банка и выкрикнуть это требование. Я должен перевести его в электронную форму и послать дистанционно. Как, где и когда я трачу деньги - зеркало частной жизни. Даже беглый просмотр платежей покажет - преуспевающий ли вы домовладелец, зависимый от компьютерных игр или ненадежный арендатор, посылающий деньги в Судан. К примеру, paypal имеет право делиться вашей информацией с 600 организациями, включая юридические и финансовые регуляторы”.

Ну а главный всемирный правитель - МВФ - открыто употребляет термин “надзор”.

Впрочем, надзор за странами и экономиками у конкретного человека не вызывает тревоги. Всего лишь организации следят за организациями. Другой вопрос, когда это касается лично его. Или он думает, что касается.

Ситуация еще больше усложняется, когда никто не знает, что именно вызовет подозрения.

Нас призывают “сообщать”, но о чем именно? Нам говорят - “если вам нечего скрывать, то нечего и бояться”. Но действительно ли мы не против, если “ради нашей безопасности” камеры следят как мы ходим голыми по квартире, сморкаемся прямо на асфальт и подтягиваем трусы?

Самое обидное, что так называемый “ии” выносит “решения” всего лишь на основе набора записей. В алгоритм может быть изначально забито “житель такого-то района с таким-то доходом и с такой-то финансовой историей вернет кредит”.

Тот, кто из этих “галочек” выбивается - его не получит.

Еще хуже дело обстоит с “ии продвинутым” - то есть, “машинно обученным”. Задача программиста состоит в том, чтобы найти формулу, соединяющую желаемый результат с возможными ингредиентами (данными). Считается, что со временем (лет через сто) программа натренируется и выдаст такой тонкий результат, который недоступен людям.

Но что, если она по-прежнему будет путать футбольный мяч с лысой головой судьи?

Ведь системы ни видят ни реальности, ни даже видео. Они просто собирают данные о миллионах пользователей.

И если из-за тупого машинного “обучения” вы попадете не в ту категорию - “ничего не поделаешь, компьютер всегда прав”.

К примеру, в том же кредите откажут по той причине, что в компьютере отсутствует запись, к которой можно было бы прикрепить информацию о вас.

А машина, на которой вы ездите по автокредиту, автоматически заблокируется при слишком низком балансе вашего счета.

Автор “Облачных денег” утверждает, что “инновационные” технологии, призванные вроде бы помогать (типа трактора или молотка), на самом деле руководят нашими действиями и мыслями, превратившись из приспособления в необходимость.

Потребитель может, конечно, выбирать модель смартфона. Но покупать ли его вообще - выбора уже нет. И сегодня у каждого замирает сердце, когда заряд батареи снижается, а розетки поблизости нет.

Наша жизнь стала настолько привязана к этим приспособлениям, что они как будто вросли в нас.

Да и “эксперты” постоянно заклинают - “все члены общества видят преимущества постоянного ускорения, автоматизации и удобств”.

Впрочем, пророкам финтеха очень хорошо платят за подобную “неизбежность”.

К примеру, 12-е предсказание в книге К. Келли “Неизбежно - 12 технологических трендов” гласит: “мы войдем в состав планетарной системы, объединяющей всех людей и машины в единую матрицу”. По утверждению “ведущего мыслителя современности” развитие технологий опирается на объективные законы физики. Любые попытки остановить это движение обречены на неудачу.

Поэтому кучку протестующих еретиков объявляют неадекватными отсталыми луддитами, которые хотят вернуть общество в каменный век.

Но почему же именно в каменный? Ведь наша реальная жизнь начала заменяться “киберпространством” (имитацией) всего-то пару десятилетий назад.

Но стремительно раскручивающаяся центрифуга стала совершенно неуправляемой.

Сотни тысяч “строителей” возводят здания, которые никогда не будут заселены.

Обедневшие люди берут кредиты на покупку этих домов. А их безнадежные обязательства продаются международным мегафондам.

Мы тратим ресурсы планеты на краткосрочный рывок в погоне за “прибылью” и нажимаем в amazon копку “купить”, чувствуя бессмысленность сопротивления.

Когда речь заходит о повсеместной цифровизации и автоматизации, люди странным образом замолкают. Им кажется, что это все равно произойдет - независимо от их желания.

Почему?

Дело в том, что всемирная глобальная экономическая система заставляет нас чувствовать себя никчемными, способными только “встраиваться”.

Поэтому единственным способом уйти от удручающего однообразия становится мир виртуальный - то есть, симулированный.

Подразумевается, что те, кто не хочет ко всему этому адаптироваться, не успели сесть в поезд “технического прогресса”.

Но что если эти “отставшие” просто отказались на нем ехать?

Что, если мы не хотим становиться “сверхсуществами” с мозгами, подключенными к “облачному ии”?

Возможно, наличные деньги - единственная защита против воронки электронного “рая”, в который нас так усиленно затягивают.